引用元:Wikipedia 上海虹橋空港

1989年6月4日以降、日本政府は中国大陸への渡航を規制します。翌月の7月も例外を除いて渡航規制が継続しておりました。観音寺市の大西さんからは、加麻良神社に奉納する太鼓台の刺繍は納期である9月末に間に合うのか、繰り返し催促が来ます。ちょうど6月6日から一週間の開催予定だった高松三越での中国刺繍展示販売会が急遽中止になったことで、時間をもてあましたこともあり、じっくりと腰を据えて対応することにしました。

先ずは香川県日中友好協会の会員さんにご紹介いただいたセシールに、仕立て上がりの喪服セットのご提案に行きました。当時大手通販カタログ販売は、セシール、ニッセン、千趣会の三強。ニッセンは元々着物の京染めが祖業であった事もあり、着物には圧倒的な強みを持っていました。現在も着物専門の「都粋」カタログとして10年ほど前にまるやま京彩グループに事業譲渡されて継続しています。

ニッセンも千趣会も仕立て上がりの喪服セットをカタログでよく売っていると聞いていました。しかしながら業界トップのセシールは、祖業がインナーの頒布会で白人の女性モデルのみを使っておられたこともあってか、着物の販売実績はゼロ。特に家紋の受注システムが煩瑣ということで、ポテンシャルを感じながらも躊躇されていたようです。

弊社が日本人モデルへの着物着付を担当し、家紋の受注システムを弊社が直接お受けすることなど、彼らが感じているハードルをすべてを解消することで、セシール創業以来初の日本人モデルでの着物販売が実現しました。ちなみに、翌年のセシールカタログ「セラビ」秋冬号に見開きで喪服セットを掲載して頂き、上代金額にして約1億2,000万円を受注。このことをきっかけとして、当時の東京山喜京都支店の主力得意先の一件がセシールになっていったわけです。

さて問題は加麻良神社の太鼓台の刺繍飾の納期について。電話で問合せする限り間に合わせられるということでしたが、大西さんは、なんとしても現地に行って直接目で見て進捗状況を確認してほしいと強く要望してこられます。そこで、日本政府の渡航規制が緩和した段階で、私が単身加工先の工場に出向いて進捗状況を確認することを約束しました。

7月には、緊急を要する場合以外は、渡航規制が継続しておりましたが、緊急を要する場合と自ら認識して蘇州市外事辨公室のGFさんに連絡をし単身訪中することを決めます。当時、本社に相談したら100%NGになることは予想に難くなかったので、事後報告を決め込んで天安門事件の翌月に中国東方航空のディスカウントチケットを購入して伊丹空港から上海虹橋空港に向かいました。

当然ながら飛行機には数名の客室乗務員が搭乗していますが、その時のお客様は僅か4人で、客室乗務員よりも少ないという状況です。搭乗すると客室乗務員から全員ビジネスクラスに案内されましたが、ディスカウトチケットがビジネスクラスにアップグレードされた経験は、この時を含めて2回経験しております。

上海虹橋空港には、GFさんと蘇州市工芸品進出口公司のTPさん2人が出迎えてくれました。天安門事件以降訪中する外国人は激減していましたので、非常に歓待して頂き、手厚い出迎えを受けます。上海市内も行きましたが、メインストリートの南京路にすらほぼ誰もいない状況で、不気味な静けさでした。

早速に蘇州市郊外の刺繍工場に、太鼓台の刺繍加工の進捗状況を見に行きます。工場長の案内で現場の見学をした上で間違い無く納期に間に合わせる約束を頂戴し、大西さんには早速その旨を電話でお伝えし安心して頂きました。

外事辨公室のGFさんも蘇州市工芸品進出口公司のTPさんも訪中する外国人が皆無だったので、その後も、蘇州市内の和装関連工場を数件案内してくれました。ここでいくつもの偶然が重なり、新たなビジネスチャンスが生まれます。

先ずは、鄧小平の改革開放政策が押し進められ、和装関連商品がシルク公司の独占的輸出品でなくなっていた。つまり蘇州市工芸品進出口公司は、法律上和装関連商品を輸出できる権限をすでに有していた。しかしながら日本側の友好商社は、シルク公司の有形無形の締めつけでそれ以外の輸出公司との取引を憚っていた。

更に日本側でもクオーター(輸出枠)の割当がある正絹の白生地や綸子、羽二重を除いては、一般企業でも輸入可能であったが、慣習上その他の和装関連商品も友好商社を経由して輸入することが定着していた。

その様な環境下で天安門事件が起き、誰も日本人ビジネスマンが来ない状況で、GFさんの友人の蘇州市工芸品進出口公司のTPさんと、直接工場を訪問することでダイレクトに工場から明綴袋帯を買付ることが実現し、全くの信用取引で大量の明綴袋帯を京都支店に直接送ってくれる様になりました。

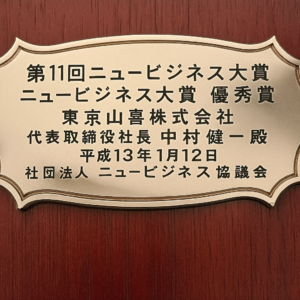

圧倒的な価格的優位性から、大型専門店をはじめ、西陣の帯の産地問屋や室町の帯の専門問屋にも販路拡大を実現していきます。商品部課長を3年した後、昭和62年(1987年)に取締役京都支店長として室町三条の京都支店に着任しましたが、その後平成2年(1990年)まで4年間の在任中、年商2億円に未たなかった京都支店の年商が、中国刺繍着物展示販売会や中国から直接輸入品の販路拡大、セシールなどの新規顧客開拓でほぼ10億円まで伸ばすことができました。

平成元年の1月在任中社宅の修学院で長男が生まれ修一と名付けました。