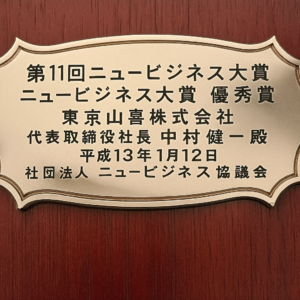

引用元:東京ますいわ屋 会社案内

東京ますいわ屋さんは、呉服問屋の東京山喜にとって素晴らしいお得意先でした。未上場企業でしたので、正確な経営指標は未公開でしたが、業界誌などの調査によると、往時のバブル景気絶頂期に、全国に約100店舗、年商で約380億円、経常利益は、未確認ですが約50億円程度出ていたと記憶しております。超優良企業でしたので、与信管理上も表面上は問題無しでした。

父親である喜久蔵社長は、それでも一件のお得意先に年商の10%を超える売上を立てては駄目だと言っておりました。つまり年商規模が25億円の弊社にとって一件のお得意先に売り込める最大限の売上は、2.5億円ということです。これを無視して3億円まで売り込んだのは、常務取締役営業本部長に就任した私の判断でした。

問屋業の性格上、売れる時に売れるところで売上を作っておくことは時代の潮流に乗る意味合いからも重要な判断と考えておりました。つまり、東京ますいわ屋さんの素晴らしい業績は、多くの消費者のご支持の結果であるわけで、そこにより多くの商材を卸すことは、間接的に弊社が消費者のご支持を頂戴させていただいていることの結果だというロジックです。

しかしながら、ここに大きな落し穴がありました。東京ますいわ屋さんは、継続して上がる収益の多くを、正確に言うならば、それに多額の借入金を上乗せして海外不動産に投資しておられました。具体的には、約1,300億円の海外不動産投資がバブル崩壊によって焦げつき、そのことが表面化します。

普通に考えれば、この規模の企業が年商の3倍以上の不良債権を抱えた場合経営破綻する可能性が極めて高いわけですが、同社のメインバンクがその金額の大きさゆえに、不良債権を棚上げしながら事業譲渡先を模索し、結果的に当時東証一部上場の着物専門店さが美に事業譲渡することに成功しました。

一方、年商の10%を超えるお得意先を失った弊社の業績は悲惨なものでした。バブル崩壊で消費者マインドは冷え込み、着物市場は一気に右肩下がり傾向が顕著になる中、超主力得意先を失い、平成5年(1993年)5月決算の年商は一気に約21億円まで後退し、更に数千万円の赤字に転落します。

この数字が見込まれた平成4年(1992年)の年末に喜久蔵社長が、創業来の未曾有の危機を打開するために、社長を息子の健一常務にし、自らは会長に、そして専務の太一郎(喜久蔵社長の実弟)は副会長に退くと役員会で発言しました。

喜久蔵社長が未曾有のバブル崩壊と着物市場の凋落を体感し、この現状を打開するには、自らに余力のある内に世代交代をする事がベストと判断して下した決断でした。かくして、平成5年(1993年)の6月1日に東京山喜の代表取締役社長に就任させて頂きました。時に満38歳です。

満67歳になった喜久蔵会長は、私が新社長就任後は、自分は結果報告は求めるが、役員会には出ないと宣言しました。太一郎副会長も、右に習えでその後一切役員会に出席しませんでした。その後呉服問屋の三代目に就任した私は、新たな呉服問屋の成長戦略を目指します。

結果的に社長就任初年度に黒字回復をし、4年後の平成9年(1997年)の決算では、年商37億4千万円と4年間で16億4千万円、毎年平均4億1千万円売上を伸ばして経常利益も約1億円と創業来の数字を実現しました。

喜久蔵会長は、約束通り会長就任後は一度も役員会に出席しませんでした。それは新社長を支える役員が全員喜久蔵会長が育てた子飼いの役員でしたので、いくら新社長が新たな戦略を打ち出しても、会長の鶴の一声で会長の意見が支持されることは火を見るより明らかだったからでしょう。私も会長の配慮に感謝して、毎月役員会の議事録を持って報告は怠らずにさせていただいておりました。意見を頂戴することは度々ありましたが、正面切って反対されたことは一度もありませんでした。

ただ、一度だけ強烈な反対を頂戴して役員会での決定を断念したことがありました。ちょうど社長就任から4年目の平成9年(1997年)の4月に、ユニクロを展開するファースト・リテーリングが東証二部に上場する情報を入手しました。実は国内でユニクロの店舗を見るよりも早く、中国の江蘇省蘇州市近辺でアパレル工場が次々とユニクロの協力工場になって行くのを目の当たりにしておりました。

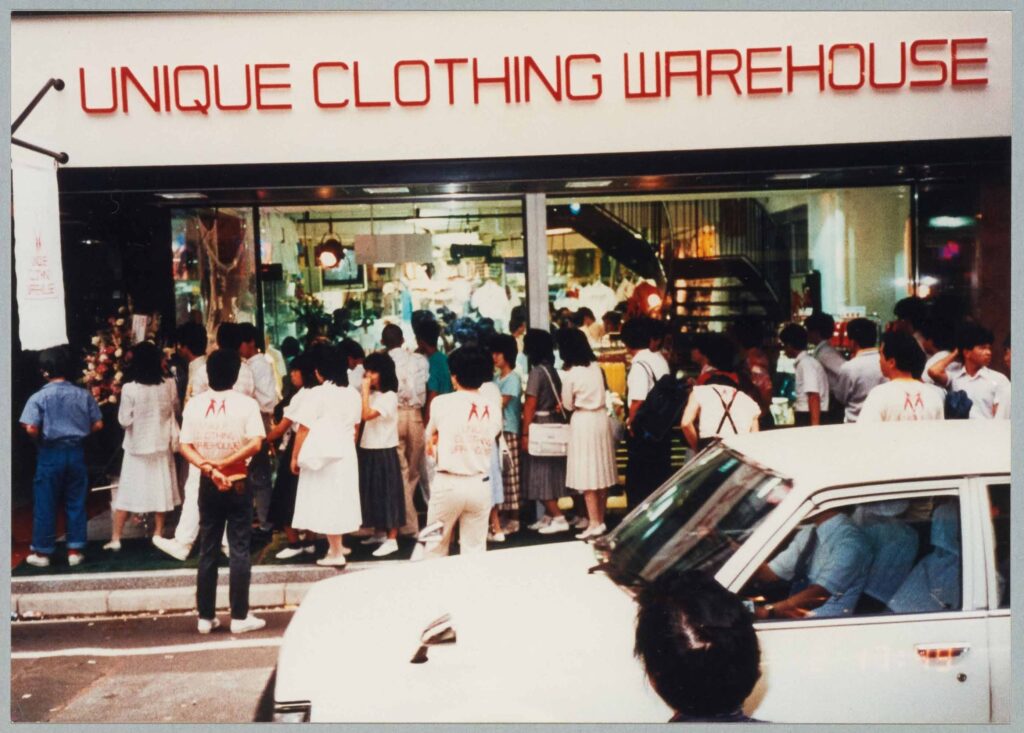

引用元:日経BOOKプラス ユニクロ物語 「金脈をつかんだ!」叫ぶ柳井正 ユニクロ1号店、開店秘話

それまでのアパレルは、大手のメーカー、レナウンやオンワード、ワールドが商品を企画して百貨店や量販店、専門店に卸すことが圧倒的なビジネスモデルです。それが、山口県宇部市から出てきた小売店が、自ら海外の工場で自社が企画した商品を生産し、自社の店舗で販売するという、SPAを本格的にやり始めておりました。更に彼らは素材開発まで踏み込んでおりました。

呉服業界でも、メーカー(潰し屋、機屋)前売問屋、小売店の流通が動脈硬化を起こしているのをなんとか革新したいと思っていた矢先に、これだ!と強烈に直感します。そこで、社長就任時に塩漬になっていた株式がありましたので、これらをすべて売却して、ファーストリテーリングの株式購入に充てることを役員会で提案し了解を得ておりました。

ご存じの通りバブル期には、主力銀行が財テクや不動産投資を事業会社にどんどん後押ししておりました。東京ますいわ屋の海外不動産投資も最終的な判断は社長の責任でしょうが、メインバンクから相当に強烈な後押しがあったことは想像に難くありません。

弊社も御多分に洩れず、メインバンクから相当熱心に財テクのお薦めを頂戴し、私が京都支店長時代に約3億円借入をしてそれをメインバンク系列の投資顧問会社にお預けして株式運用をしておりました。経営には、慎重な喜久蔵社長でもバブル時代には感覚が麻痺していたと思います。

私が社長就任時には、すでに約2億円目減りしておりました。当然赤字決算の折に株式の売却損を出す訳にもいかずやむなく放置しておりましたが、業績も上向き、この機会に2億円の売却損を出しても、残った1億円をこれからアパレルの世界に革命を起こすユニクロに投資したいと強烈に思いました。

この報告を受けて喜久蔵会長は烈火の如く怒り、反対を表明しました。田舎のアパレルが上場したからと言ってそんな甘いものではない。そもそも株式投資に頼ろうという考えが甘い!と取り付く島もありません。おそらく生涯で最も強烈に叱られたと思います。

やむなく断念をし、その後決算で利益を出しながら損切りを繰り返し、社長就任から約10年かけて投資残高をゼロにしました。今、念のために死んだ子の歳を数えて見ました。ファースト・リテーリングの株式を平成9年(1997年)に1億円購入していたとすれば、現在281億円でした。しかしながら、結果的に会長の意見に従ってよかったと思います。